| こんな悩みはありますか |

|---|

| ・会議の話をすぐ理解するのが難しい |

| ・会議で意見を求められても、話せない |

| ・話を聞きながら、その場で考えることが苦手 |

当会では3,000人以上の方が受講されていますが、会議の場で「話を理解できない」「意見を言えない」ことで、「会議に主体的に参加できない」という声も多いです。

世の中では「真面目に考えていない」「参画する気持ちがない」といった見方があるようですが、「真面目に取り組んでいるのに、うまく適応できない」という人も、実は多いのです。

古垣講師

そうした皆さんは「周囲の役に立てていない」と、焦り、深刻に悩んでいることがあります。

この状況を脱するために、何が必要なのか。

この記事では、悩みが生じる原因と実践的な対処法をご紹介しています。

| 目次 |

|---|

| 知識が乏しい or 知識を実践で活かせない |

| 耳からのインプットが苦手、情報処理が遅い |

| 批評が苦手 |

| 自分の意見を言えない |

| まとめ |

知識が乏しい or 知識を実践で活かせない

知識が乏しい

経験が少ないだけでなく、専門分野の学び方が分からない、という人は少なくないです。

とくに、専門的な書籍を見ても、用語を理解できていないことから、ハードルが高くなっているケースがあります。

その場合、専門用語を調べるなど親しんでから、書籍を読み進めるのがお勧めです。入門書や初歩的な知識を説明してくれる動画コンテンツなどを探し、そこを入口とするのもよいでしょう。

古垣講師

「こういう意味なんだな」と、自分なりに情報を訳しながら理解することもお勧めです。

また、経験のない分野は、具体的なイメージができずに理解が難しいことがあります。例えばプログラミングを初めて学ぶときもそうですが、手を動かして成果を確かめながら学ぶと、その世界を具体的にイメージしやすくなります。あるいは、その世界を描いたドラマやマンガ、経験者の体験談などで、具体的な経験を追体験できると、学びやすさが変わることがあります。

このように、経験のない分野は、初歩においては「経験的な情報」を頭に入れながら、知識の具体的な理解を深めることが必要です。

知識を実践で活かせない

知識が身についても、会議の話に付いて行きづらい人もいます。

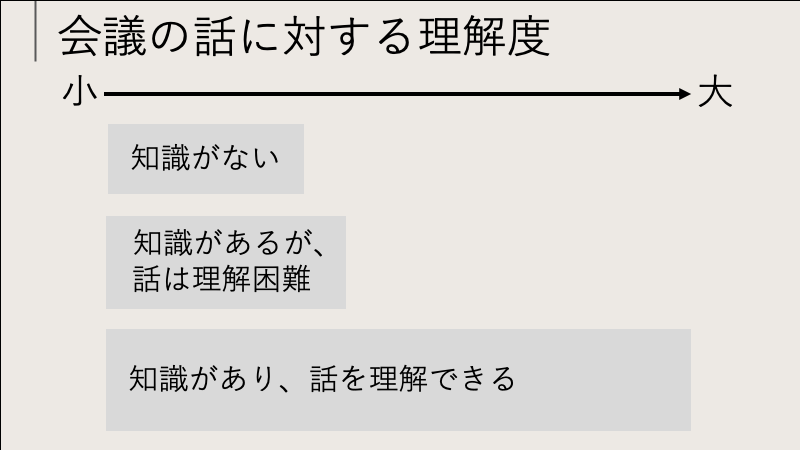

知識と話の関係性は、以下のようになります。

- 1)知識がない(話も理解できない)段階

- 2)知識があるが、話は理解困難な段階

- 3)知識があり、話を理解できる段階

このうちの2)のお悩みは、わりと多いのです。

会議では、知識をサービスの内容や世の中の動きと結びつけながら、話を展開していくことがあります。

こうした「知識を事象と結びつける」ことに慣れていない場合や、習熟した人たちの「思考の練度」についていけないから、話を理解することが難しいのです。

古垣

知識は「入門」で、会議での話は「応用」と捉えるのが良いと思います。

この場合は、入門的な知識ではなく、「知識を使って仕事をする際の思考」に慣れていくことが必要です。

実際の「仕事の事例」を参考にしながら慣れていくことも大事ですし、思考の練度を高めるには、論理的思考、仮説思考、批評的思考なども役立ちます。

また、次で紹介している、耳からのインプット力を磨くことも、知識を事象と結びつけることに役立ちます。

耳からのインプットが苦手、情報処理が遅い

人は、耳からの情報を脳に一時的にキープして、理解や検証をします。

その力が弱いと、聞いた情報が頭から抜けてしまったり、頭が一杯になって考えづらくなったりすることがあります。

その場合、もともと電話対応なども苦手な人も多いです。

また、頭の中の情報処理が遅くて、その場ですぐに考える作業が苦手な人もいます。

そのため、耳からのインプットを確かに受け取り、効率的に情報処理をしていくことも、会議の苦手意識を改善することの一助となることがあります。

もちろん、会議で分かりづらかった点は、早めに周囲の人を頼って、理解することも一つの方法です。

ただ、耳からのインプット力や情報処理力を磨いて、根本から苦手を改善していくことも、並行できると良いかもしれません。

実は講師の古垣も、耳からのインプットがニガテで悩んだ時期がありました。

古垣

当時は、ひたすら耳からのインプット力を磨いていました。

ただ、改善していくと急に世界が変わるように、会議の話が理解できて、発言のしやすさも変わった経験があります。

耳からのインプット力を高めるには、聞いた情報を頭の中で再生するリハーサルや、聞いた情報を知識や経験と瞬時に結びつける(印象に残しやすくする)ことがお勧めです。

また、情報処理力を高めるには、情報の的を絞る力を磨くことが有効です。情報で混み合った頭の中を整理して考えやすくなります。

批評が苦手

「このアイデアについて、どう思う?」と言われても、鋭いコメントがしづらいことがあります。

これは批評的思考に慣れていないことが、大きな要因だと考えられます。

批評とは、単なる批判ではなく、「突き詰めて考える力」です。

この力は、以下の点を磨くことが根幹になっていきます。

- ・さまざまな角度から細やかに点検する

- ・優先順位の高い要素を検討する

こうした批評的思考のコツが分かると、情報を聞く中で瞬時に批評的な視点が分かるようにもなります。

ただし、直感的に批評を感じられるようになっても、「本当にそうだろうか」と疑いながら、十分に点検することが大事です。

疑いながら適切な批評にたどり着くことが、「突き詰めて考える」という作業であり、普段から慣れていく必要性もあります。

古垣

普段から「わかったつもり」にならず、より深みのある検討力を磨くことがお勧めです。

自分の意見を言えない

もともと、自分の主張を抑えて行動してきた人、目立つことを避けてきた人に多いケースです。その場合は、自分自身で「選択すること」にまず慣れていきましょう。

もともと、周囲に気を遣うことばかり意識して、選択することの効果を知らないことがあります。

選択と集中という言葉がありますが、一つを選択することで、他のメリットを凌駕するような得があることを検討できます。

八方美人的に対応するのではなく、きちんと物事の優先順位を見抜き、取り組むこと。

そうした力があるほどに、さまざまな選択肢がある中でも、自信をもって「これが良いと思う」という意見を述べやすくなります。

まとめ

ご紹介したポイントをまとめてみます。

| ・知識が乏しい→「用語や入門的な学び」 ・知識を実践で活かせない→「知識を使って仕事をする際の思考に慣れる」 |

| ・耳からのインプットが苦手→「聞いた情報のリハーサルや、知識や経験と瞬時に結びつける」 ・情報処理が遅い→「情報の的を絞って頭を整理しやすくする」 |

| ・批評が苦手→「さまざまな角度から細やかに点検」「優先順位の高い要素を検討」 |

| ・自分の意見を言えない→「選択することに慣れる」 |

お悩みの皆さんは、会議に主体的に参加するためにも、いち早く改善したいお悩みだと思います。

個人的には、トレーニングを重ねる中で乗り越えることができましたので、あきらめずに改善に向けて取り組んで頂けたらと思います。

また、当会では以下の2つの講座で、動画を見ながらより深く、トレーニングをして頂けます。

【執筆者】古垣博康

【執筆者】古垣博康