慣れないうちは、原稿を手元で見ながらスピーチするのは、悪いことではありません。

しかし、「文章を読み上げている印象」になりやすく、お世話になった人たちを前にしたスピーチや、立場ある人のスピーチとしては、自分の言葉で思いを伝えていない印象になることがあります。

一方で、覚えるコツが分かると、「原稿が無しで話すこと」が随分と簡単になります。

そのポイントとなる忘れにくい話の構成術と、効果的なトレーニング法をご紹介します。

古垣講師

覚えて話しづらい場合は「構成」の問題も関わりやすいので、ご注意ください。

忘れにくいスピーチの構成術~1つの話でじっくり描く

まず、以下の例をご覧ください。

| 例1:複数の話題で自己紹介 |

|---|

山田卓也です。福岡県の出身ですので、九州のことなら私に聞いてください。 趣味はジムで汗を流すことです。ジムには週3回ほど通っています。 また、読書も趣味で、とくに司馬遼太郎さんの作品が好きです。(以下、続く) |

例1で語られているのは、

1.出身地

2.趣味1(ジム通い)

3.趣味2(読書)。

こんな風に色々な話題に触れると、話す人は「次は何を話すんだっけ?」と途中で記憶が飛びやすくなります。

もし、スライドや資料があるなら、こうした「複数の話題」で話を展開しても問題はありません。

(スライドや資料を見れば、内容を思い出せます)

ただ、原稿を覚えて話す場合は、「話題が変わる箇所」で話が飛ぶことが多いです。

また、1つ1つの話題が深掘りされずに語られるので、聞き手の印象に残りにくいこともあります。

基本的には、自己紹介なら1つのトピック。

結婚披露宴のスピーチなら、1つのエピソード。

このように、5分以内のスピーチなら、1つの話題を軸にして構成すると話しやすくなります。

前置きとして、「挨拶」や「最低限のプロフィール」を語るのは仕方がないのですが、

・複数の話題を足した構成にしない

・1つの話題を軸にして、じっくり語る

これらのポイントは押さえておきましょう。

1つの話題を軸にしてスピーチを作った文例を、以下に紹介しています。

| 例2:1つの話題で自己紹介 |

|---|

山田卓也です。趣味はジムで汗を流すことです。 もともとそんなに運動の習慣がなかったのですが、近くにジムができたので、通い出したら習慣になりました。 ランニングやウェイトトレーニングが中心ですが、週に3回は通わないと落ち着かない気持ちになります。 そんなジム通いのおかげなのかストレスも解消できて、何ごともタフに取り組めるのが私の長所です。 今後とも、どうぞよろしくお願いします。 |

もっと長いスピーチなら、話題と話題がうまくつながるように、話を構成することが肝心です。

古垣講師

「ポイントを3つ並べる方法はどうなの?」と思った方は、以下のリンクから、関連記事をご覧ください。

話を覚えるのに効果的なトレーニング法

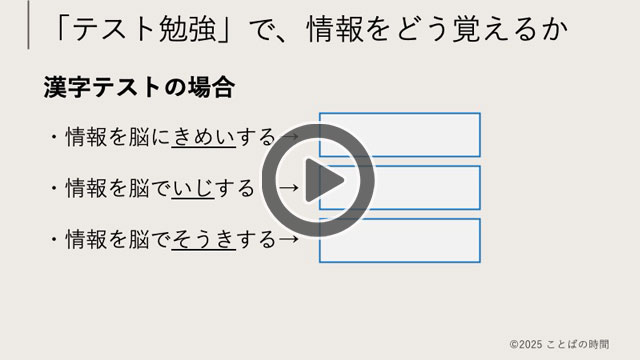

アクティブリコールの活用

「アクティブ(積極的に)」+「リコール(思い出す)」

思い出すことに重点をおいた、トレーニング法です。

(各種の勉強にも使えます)

原稿を何度も読み返すのではなく、一度目を通したら、原稿を見ないで話してみましょう。

ちょっとスパルタだな・・と思うかもしれませんが、脳は、情報を検索することで記憶を強化します。

(”Testing effect” Roediger and Karpicke, 2006~)

「この次に話すことは・・・」と記憶をたどる練習をすると、効率よく話を覚えられます。

途中で詰まってもいいんです。

その失敗体験が、また記憶の強化に役立ちます。

それが、アクティブリコールというトレーニング法です。

緊張感が強いと、無意識のうちに原稿を頼ろうとすることがあります。

しかし、むしろ早めに原稿を手放して、自分の「思い出す力」を頼ってみましょう。

古垣講師

本番が心配でも、まずは「思い出す力」を試してみることが、トレーニングの第一歩になります。

声に出して練習する

スピーチの本番まで時間がある場合は、声に出して練習することをお勧めしています。

頭の中では話せそうな気がしていても、声に出すと細部を思い出せないことがあります。

前述の「アクティブリコール」を試しながら、声に出して練習するのがオススメです。

練習する環境を工夫する

一人で練習していると、慣れないうちは本番が不安かもしれません。

人に聞いてもらえる環境で、アクティブリコールを試すと緊張感の中で「思い出す力」を磨くことができます。

もし、一人で練習する場合は、環境の工夫がお勧めです。

当会の講座では、ひとりでも手軽に、「本番並みの負荷」を味わいながら練習する方法を紹介しています。

入門編「ラクに話せる文章の基礎」+「本番力が身につく練習法」」

放送業出身の講師が教える、「スピーチを覚えて話す」ための基礎力を磨ける動画レッスン。

ひとりでも、本番並みに「頭が一杯になる感覚」を味わいながら、スピーチ練習ができます。

その他、注意したいポイント

情報量の調整

情報が多すぎると、話を忘れやすくなります。

原稿を書いていると、「これくらい話せる、覚えられる」と、情報を増やし過ぎてしまうことがあります。

とくに注意したいのは、一文の中にたくさんの情報を詰め込んでいないか。

例えば、以下の文章をご覧ください。

私の趣味は旅行で、あちこちに行ったことがありますが、最近は短い休みしかとれないので、近場のアジア諸国に行くことが多いです。

これで自然な長さだと感じた人は、要注意。

「。」で区切るまでの一文の中に、「趣味が何か」「あちこちに行った」「最近の具体的な話」といった複数の情報が入っています。

これくらいなら覚えられるかもしれませんが、複数の情報が入った一文がこのあとも続くと、覚えるのが難しくなります。

なにより、話し手が覚えにくいスピーチは、聞く人も話が頭に入りづらいことがあります。

一文を整理するなら、以下のようになります。

私の趣味は旅行です。

最近は、短い休みしかとれないので、近場のアジア諸国によく行っています。

こんな風に一文をスッキリと整理すれば、自身が覚えやすく、相手が聞きやすい話になります。

古垣講師

文章で書くと、付け足す情報が増えがちです。なるべくシンプルな原稿を準備しましょう。

結論は、とくに意識して覚える

「結論」は話の着地点です。

着地点を忘れてしまうと、ダラダラとした話になりがちです。

つい、結論にいたるまでの体験談を覚えようとしがちですが、結論を覚えることも、同じくらい大事なポイントだと考えてみてください。

【執筆者】古垣博康

【執筆者】古垣博康