| こんな悩みはありますか? |

|---|

| ・話がまとまらず、長くなりがち ・シンプルに整理した話ができない ・発表用の原稿を、うまく整えられない |

話をまとめたくても、どうしても情報が拡散したり、余計な要素に触れてしまったり。

すると、原稿の準備に時間がかかったり、話す際に道筋を思い出せなくなったりすることがあります。

その場合は、情報整理の考え方を学ぶと、問題を解決しやすくなります。

この記事で、詳しく紹介しています。

古垣講師

自分なりに「まとめたつもり」でも、情報のノイズは混ざりやすいのです。

「まとまりのない話」と情報整理による変化

「話がまとまらない」とは、「内容が散らかって情報整理が難しい」状態。例えば、以下のような内容です。

| A:まとまらない話 |

|---|

私がパスタを好きなのは、手早く作れるから。 しかも、私はいわゆる「粉物」が好きで、パスタはときどき食べたくなるメニューです。 さらに、市販のソースの種類も多く、様々な味付けを楽しめるのも魅力です。 |

これは、思いついたことを、足し算のように次々とくっつける話し方です。

パスタに関する、以下の3種類の話が混在しています。

- 1) 手早く作れる

- 2) 粉物好きな私には嬉しいメニュー

- 3) 市販のソースで、様々な味付けを楽しめる

こうした付け足すような話し方は、話が散らかるために、相手が聞きづらいことが多いのです。

古垣講師

たくさん魅力やポイントを伝えると、聞く人の「認知資源(考える力)」が尽きがちです。すると、話が印象に残りづらくなります。

「思いつくままに情報を盛り込む」のではなく、「何を伝えたいかを選びぬく」ことで、内容がよく伝わったり、印象に残せたりします。

情報を選び抜いた話は、以下の例のようになります。

| B:情報整理をした話 |

|---|

私がパスタを気に入ってるのは、手軽に作れることです。 例えば、麺を茹でて、レトルトのソースをかければ完成します。 この手軽さゆえに、忙しい時でも簡単に食事の用意ができて、助かります。 |

この文例では、「パスタは手軽に作れるから気に入っている」という主旨で、一貫した話になっています。

途中で内容が分岐せずに、同じ主旨で情報のブロックを形成しています。

古垣講師

話の中に情報のブロックを形成すると、聞く人が混乱せずに話を理解しやすくなります。

こうした話を作るコツは話す前に手間をかけて「情報整理」をすることです。

情報整理とは具体的には、「分類」と「引き算」です。

話がまとまる情報整理のコツ

まずは「分類」から

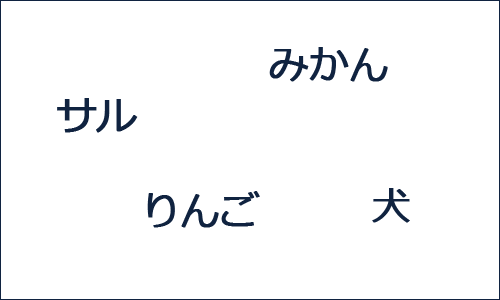

例えば、以下の図のように色々な情報があるとします。

(何の話だろう?と思われるかもしれませんが、少々お付き合いください)

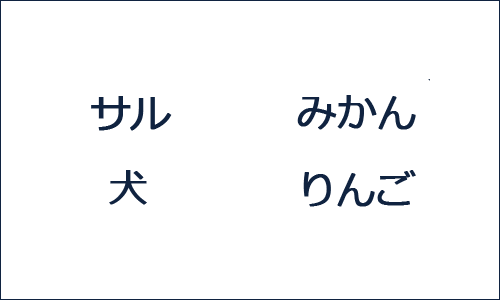

これを、分類してみましょう。

分類とは、何かの言葉でグループにできないか、ということ。

例えば、「サル」と「犬」は【動物】という切り口でグループ化できます。

一方で「みかん」と「りんご」は【果物】という切り口でグループにできます。

このように考えをいったんグループにしておくことが分類です。

そもそも情報がまとまらない原因として、「伝えたいことを分類できていない」ことが多いのです。

先程のAの例でいえば、大まかな「パスタの話」はしていても、情報をさらに分類した跡がないのですね。

古垣講師

情報を細やかに見つめることが分類のコツです。

細やかに分類することで、自分が本当に伝えるべき要素はどれか、より適切に選ぶことが可能になります。

ここまでが情報整理の第一段階です。

次に「情報の引き算」

情報の分類をしたら、伝えたい要素だけを残し、ほかの内容は引き算をします。

すると、スッキリした話になります。

ちなみに、この引き算が非常に大事です。

もともと、私自身は仕事で「番組のキャッチコピー」を考えていた時期があります。

余計な要素を引き算するほどに、残った言葉には印象の強さが宿っていたことを覚えています。

いかに引き算するかで、情報全体のまとまりが変わっていくのです。

さらに!「具体の深堀り」

話を作る場合には、情報の引き算だけではなく、具体を深堀りして伝える工夫も必要です。

その際は、前述の「分類」から離れない範囲で、具体を考えて掘り下げていく必要性があります。

古垣講師

当会の講座でも、無駄をカットしながらも、具体を上手に掘り下げて伝える方法を紹介しています。

話がまとまると、どう変わる?

会議における意見やスピーチ、説明においても、シンプルに整理できることが、話の自信になります。

ご参考として、当会で情報整理を学んだ皆様の声をご紹介します。

「話すときの混乱の原因が分かる」(50代 料理教室講師)

話す内容の整理や、情報量について考える必要があることが分かりました。「話下手」というより、「内容の多さ」が混乱の原因になっていた気がします。いままで単に「話すことが苦手」という感覚でしたが、具体的な対策が見えてきました。

「自分のペースで深く学べる!」(30代 保育士)私が学んだ目的は、職場の会議等で人前で話す機会が多くなり、話し方が上手くなりたいと思ったからです。 レッスンの最初の頃、テーマはすぐに思いついて書き出すのですが、結論をわかりやすく伝えることや情報整理がうまくいきませんでした。行き詰まっては、先生にアドバイスをもらい、情報の引き算の仕方を少しずつ理解していきました。

スピーチ作りの楽しさがわかってくると、学ぶことがとても楽しかったです。 最後の実践練習では、先生から初めてほめて頂けました。とてもうれしかったです。これからも身につけた技術を磨いていきます。

リンク:「個別レッスン」の体験談一覧へ

コツを実践する中で自然と、自分が話しやすく、相手も聞いて印象に残りやすい内容に、話が変わっていきます。

最初は「難しそうだな」と考える人も、基礎から一歩ずつトレーニングすることは可能です。

ぜひ、「話がまとまらない習慣」から抜け出してみてください。

【執筆者】古垣博康

【執筆者】古垣博康